随着携带式电子设备份额的不断攀升,电源管理芯片已成为保证设备续航和安全的重要枢纽。其中,移动电源芯片和充电管理芯片做为二种关键的能源管理设备,各担负起“能源分派核心”和“电池安全管家”的功效。尽管二者都是基于电能管理进行的,但空间布局、技术架构和应用领域存有明显差异。本文将从界定、作用、技术参数等维度系统分析二者的重要差别,并结合华芯邦(HOTCHIP)在移动电源芯片领域的技术突破和产品矩阵中,展现了怎样通过高集成、多协议适应和智能控制技术,改变便携能源管理的效率和安全边界。

一、核心定义与定位:从“单一充电”到“系统级能源管理”

(一)充电管理芯片:电池充电的“专项管家”

充电管理芯片(Charger IC,如电池管理芯片BMIC的子集)是专注于电池充电过程的专用集成电路,核心目标是实现安全、高效的电池能量补给。其功能聚焦于充电全流程的精准控制,包括:

三段式充电管理:预充(涓流充电)、恒流充电、恒压充电三阶段自适应切换,适配锂电池特性以避免过充损伤;

充电参数动态调节:根据电池电压、温度及输入电源能力,实时调整充电电流与电压,支持QC、PD等快充协议;

基础保护机制:过压(OVP)、过流(OCP)、过温(OTP)保护,防止充电过程中电池热失控。

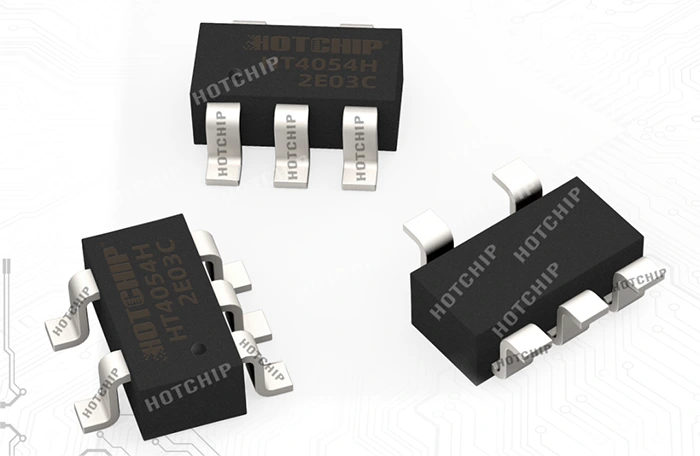

典型应用场景终端设备的内置充电模块,例如华芯邦HT4054、HT4056/HT4056T等,其输入电压通常为4~6.5V,充电电流多在0.5A~2A区间。

(二)移动电源芯片:便携能源系统的“全能中枢”

移动电源芯片(Power Bank IC)是面向移动电源、便携储能设备的系统级电源管理芯片,需同时实现“对外充电”与“对内储能”的双向能源调度。其核心定位是集成充放电管理、能量转换、用户交互与安全防护于一体,功能覆盖:

充电管理:支持适配器或USB输入,实现对内置锂电池的高效充电;

放电管理:通过DC-DC升压电路将电池3.7V电压转换为5V/9V/12V等设备所需电压,支持多协议输出;

智能交互:电量指示(LED灯或数码管)、负载检测、边充边放控制;

全链路保护:充放电过压、过流、短路保护,电池过放保护,温度监测等。

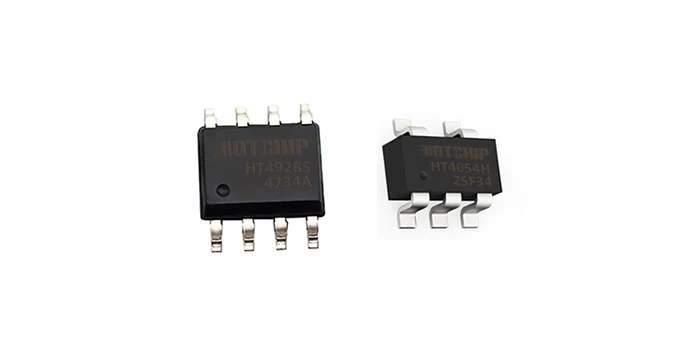

与充电管理芯片的“单一充电”功能不同,移动电源芯片本质是“微型能源管理系统”,例如华芯邦HT4928S、HT4936等产品、

二、功能架构深度对比:从“单点控制”到“系统集成”

(一)充电管理能力:协议兼容性与动态调节的差异

充电管理芯片的充电功能相对基础,多支持线性充电或基础开关充电拓扑,例如华芯邦HX4057T采用线性充电架构,充电电流固定0.5A,静态电流低至25μA,适用于小容量电池场景。而移动电源芯片需应对更复杂的充电需求:

智能功率分配:在“边充边放”场景下,动态分配输入电流至电池充电与设备放电,例如HT4928S可自动侦测外部充电器接入,优先保障设备供电;

温升自适应调节:通过NTC温度监测,在高温环境下自动降低充电电流,华芯邦HT4936从130℃开始线性降流,最低可降至0A,避免芯片过热损坏。

(二)放电管理与能量转换:从“无输出”到“高效升压”

充电管理芯片仅负责“能量输入”,无放电功能;而移动电源芯片的核心竞争力在于高效能量转换与多设备适配:

升压拓扑与效率:采用同步整流升压技术(而非传统异步二极管整流),转换效率可达90%以上。例如华芯邦HT4936的同步升压效率最高达91%,较异步方案降低发热损耗40%;

输出协议兼容性:支持手机、平板、笔记本等多设备快充,华芯邦PB3157集成Type-C协议与PD3.0 PPS功能,输出电压可动态调整至3.3V~21V。

负载智能识别:自动侦测接入设备类型,匹配最佳输出电流。例如HT4928S在负载电流低于60mA时延迟8秒进入待机模式,静态功耗低至10μA,减少电量损耗。

(三)系统集成度:从“分立设计”到“单芯片方案”

功能模块集成:华芯邦HT4928S内置充电管理、同步升压、LED指示、保护电路模块,采用SOP8封装,PCB面积仅4mm×4mm,较分立方案缩小60%;

被动元件精简:通过内置功率MOSFET与自适应频率调制(AFM)技术,减少外部电感、电容数量。例如HT4936的升压模块无需外部电阻设置,固定5.1V输出,简化电路设计;

生产成本优化:单芯片方案可降低BOM成本30%以上,华芯邦HT4927U等经济型产品适合大规模量产。

- 保护机制:从“充电防护”到“全链路安全”

| 保护类型 | 充电管理芯片 | 移动电源芯片(以华芯邦HT4928S为例) |

| 过压保护 | 输入过压保护(如6V关断) | 充放电过压保护(输出>5.8V关断,5.4V恢复) |

| 过流保护 | 充电过流保护8 | 充放电过流+短路保护,插拔负载自动解除 |

| 温度保护 | 芯片结温过高关断9 | 充电130℃降流、放电150℃关断输出 |

| 电池保护 | 过充保护(4.2V/4.35V截止) | 过充+过放保护(电池<2.8V关机) |

此外,移动电源芯片还支持电池均衡管理(多节电池电压平衡)、ESD防护(如HT4936的4KV ESD防护)等进阶功能,进一步提升系统可靠性。

三、技术参数与性能指标:效率、功耗与集成度的较量

(一)转换效率:同步整流技术的“代际优势”

充电管理芯片多采用线性充电架构(LDO),效率受输入输出压差影响较大,例如TP4057在5V输入、4.2V输出时效率约75%~80%;而移动电源芯片通过同步整流升压,效率显著提升:

华芯邦HT4936:同步升压效率最高达91%,在1A输出时效率稳定在88%以上,较异步方案(效率82~87%)降低发热15℃;

(二)静态功耗:待机场景下的“微安级管控”

移动电源对待机时间要求严苛,因此芯片静态功耗(Idle Current)成为关键指标。华芯邦移动电源芯片通过优化电路设计,实现低功耗待机:

HT4928S:待机电流典型值10μA,在电池电压低于3.2V时进入低功耗模式,避免电池过度放电;

HT4936:无负载时自动休眠,静态功耗<21μA,较传统方案(35μA)降低40%。

(三)封装与集成度:从“大体积”到“微型化”

充电管理芯片多采用SOT23-6、MSOP8等小封装,例如TP4057为SOT23-6封装(2.9mm×2.8mm);而移动电源芯片在集成更多功能的同时,通过先进封装技术实现小型化:

华芯邦HT4928S:SOP8封装(5.0mm×6.0mm),内置所有核心模块,外围仅需电感、电容等少量元件;

四、华芯邦移动电源芯片技术优势:从“功能集成”到“智能协同”

作为国内电源管理芯片领域的领军企业,华芯邦凭借16年数模混合芯片设计经验,推出HT4936、HT4928S等系列产品,通过“高集成度、多协议兼容、智能温控”三大技术优势,占据移动电源芯片市场重要份额。

HT4936:入门级移动电源的“性价比之王”

HT4936针对10W~18W基础款移动电源优化,以“高性价比、易开发”为核心卖点:

同步整流升压:效率超90%,输出电流1A(BTP=3.6V),固定5.1V输出无需外部电阻调试,简化生产流程;

四段电量指示:通过四灯跑马式显示充电进度,电池低压时L1灯闪烁提醒,用户交互直观;

宽温适应性:-40℃~85℃工作温度范围,内置NTC温度检测端口,可设置系统安全温度阈值。

HT4928S:迷你移动电源的“集成典范”

HT4928S是华芯邦针对超薄、迷你移动电源开发的高集成度芯片,SOP8封装使其成为“卡片式充电宝”的首选方案:

全功能集成:内置0.8A充电管理、同步升压(输出5.1V/0.8A)、LED指示与保护模块,外围元件仅需电感、电容各1颗;

边充边放功能:外部充电器接入时,自动分配电流给电池与负载,例如5V/2A输入时,可实现1A充电+1A放电;

超低功耗设计:待机电流10μA,配合2000mAh电池,可实现1年以上无负载存放仍保持30%电量。

五、未来趋势:从“功能满足”到“智能能源网络”

随着5G设备功耗提升、户外经济兴起与新能源技术发展,移动电源芯片与充电管理芯片的技术边界将进一步融合,但移动电源芯片的系统级优势仍将持续扩大。充电管理芯片与移动电源芯片的差异,本质是“单一功能器件”与“系统级解决方案”的分野。前者聚焦电池充电的“点”,后者则覆盖能源采集、存储、转换、分配的“面”。华芯邦通过HT4936、HT4928S等产品的技术突破,不仅实现了“一颗芯片即一个能源系统”的集成目标,更通过多协议兼容、智能温控与低功耗设计,重新定义了便携能源管理的效率与安全标准。在5G与物联网加速渗透的时代,移动电源芯片将不再仅是“应急充电宝”的核心,更将成为“边缘能源网络”的关键节点,而华芯邦凭借其在技术研发与场景落地的双重优势,正引领这一变革的浪潮。