一、先进封装的起源与技术内涵

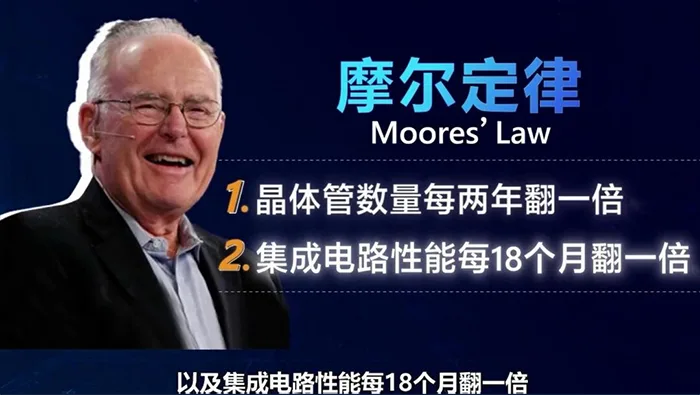

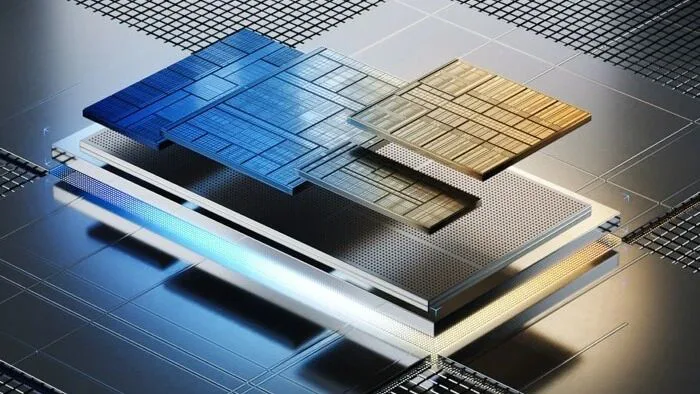

先进封装是“超越摩尔”(More than Moore)战略下提升芯片性能的核心路径。随着摩尔定律逐渐逼近物理极限,器件小型化面临成本激增、功耗与存储瓶颈等问题,行业转向通过系统集成技术实现性能突破。与传统封装仅实现“芯片包裹”不同,先进封装更强调“系统构建”,通过倒装芯片、晶圆级封装、2.5D/3D封装、系统级封装(SiP)等技术,在有限空间内集成多芯片功能,具备高性能、小尺寸、低功耗等显著优势,已成为AI时代算力提升的关键支撑。

二、技术演进:从探索验证到平台化创新

全球技术主线:以台积电CoWoS为核心的2.5D封装演进

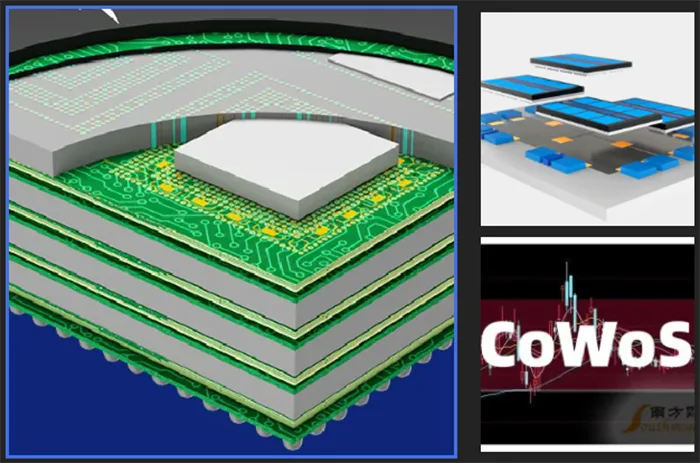

台积电的CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)技术是先进封装的标杆,其发展历程可分为三个阶段:

探索与验证期(2008-2015年):聚焦硅中介层技术研发。2008年台积电成立集成互联与封装技术整合部门,2010年启动2.5D中介层技术开发,2011年推出初代CoWoS技术并应用于赛灵斯FPGA产品。此阶段同步研发低成本方案InFO(集成扇出封装),以满足消费电子需求。

规模化商用期(2016-2021年):伴随AI芯片算力需求爆发,CoWoS进入商用阶段。2016年英伟达P100 GPU首次采用CoWoS技术,实现HBM内存与GPU核心集成,开启高性能计算市场对先进封装的规模化需求。台积电持续优化良率与成本,推动技术落地。

技术平台化阶段(2022年至今):构建3D Fabric技术平台,整合CoWoS、InFO、SoIC(系统集成芯片)三大分支,形成覆盖高性能到高扩展性的完整解决方案。其中,CoWoS-R通过重新布线层(RDL)替代硅中介层降低成本,2023年实现量产;CoWoS-L则采用“局部硅互联+全局RDL”混合中介层设计,平衡大尺寸封装的性能与成本,计划2024年量产并应用于英伟达下一代Blackwell系列GPU。

三、市场驱动:AI与算力需求的“飞轮效应”

(一)核心需求来源

先进封装市场增长主要由高性能计算、AI、机器学习及数据中心驱动。AI芯片对算力与内存带宽的需求呈指数级增长(如英伟达H200通过CoWoS实现480GB/s互联速度,远超传统PCB的几十GB/s极限),直接拉动高端封装技术迭代。

(二)市场规模与增速

据行业数据,全球先进封装市场规模将从2023年的378亿美元增长至2029年的695亿美元,年复合增长率(CAGR)达11.2%。其中,2.5D/3D封装作为核心增量领域,2023-2029年CAGR更高达30.5%,成为市场增长的主要引擎。

(三)区域需求特征

北美云厂商资本开支在2025年第二季度创历史新高,叠加全球“算力即国力”趋势下各国对本土算力产业的加码,进一步释放先进封装的本土需求,自主可控成为重要发展方向。

四、供给格局:全球竞争与国产突围

(一)全球领先厂商动态

台积电凭借CoWoS技术占据高端市场主导地位,当前产能供不应求,计划2026年将月产能提升至9-11万片。此外,英特尔、三星等也通过各自技术平台(如英特尔EMIB、三星H-Cube)争夺市场份额。

(二)国产厂商的优势与突破

中国封测产业在全球具有传统优势,头部企业(长电科技、通富微电、华天科技、华芯振邦等)已在中高端封装领域占据一定市场份额,并加速向更高端技术突破。行业新分工模式(前道晶圆厂与后道OSAT厂协作完成CoWoS制造)降低了OSAT厂进入高端市场的门槛,为国产厂商提供了追赶机遇。目前,国产厂商正从“技术追赶”向“局部引领”迈进,2025年将成为高端产线高速扩张的关键窗口期。

五、未来趋势与风险提示

(一)关键发展趋势

技术平台化深化:以台积电3D Fabric为代表,封装技术将进一步整合为标准化平台,支持多芯片异构集成与快速迭代。

国产技术突破加速:2025年国产封测厂商有望在2.5D/3D封装产线实现规模化落地,长电科技、通富微电等龙头企业将成为技术突破核心载体。

应用场景扩展:除AI与数据中心外,先进封装将向5G、智能驾驶、边缘计算等领域渗透,推动行业需求多元化。

(二)潜在风险

AI产业发展不及预期:若算力需求增速放缓,可能导致高端封装产能利用率不足。

设备与材料配套瓶颈:先进封装依赖的高精度键合设备、特种封装材料等仍存在供应链风险。

国际形势不确定性:全球半导体产业链地缘政治摩擦可能影响技术合作与产能布局。

六、总结

先进封装已成为AI时代芯片性能提升的“关键基座”,其技术演进与市场增长深度绑定算力需求。全球竞争中,台积电等头部企业凭借技术先发优势占据主导,而中国厂商正依托封测产业传统优势与新分工模式,在2025年关键窗口期向高端市场突围。未来,技术平台化、国产替代与应用扩展将驱动行业持续增长,但需警惕需求波动、供应链风险与国际环境不确定性。