一、芯片产业格局:国产与进口的本质差异

在全球半导体产业分工中,国产芯片与进口芯片的差异不仅体现在技术参数上,更折射出全球产业链的深层博弈。根据IC Insights数据,2024年中国大陆在28纳米—65纳米成熟制程市场的份额已从2020年的18%提升至31.5%,但在7纳米以下先进制程领域仍高度依赖进口。这种差距背后是三重核心差异:

技术积累的代际差

进口芯片在先进制程领域保持垄断,台积电、三星已实现3纳米量产,而国内最先进的中芯国际14纳米工艺良率刚突破95%。美国德州仪器的高端模拟芯片售价可达国产同类产品的3倍,但其销量仍占据全球市场的19%。这种差距源于海外企业数十年的技术沉淀,例如英特尔在x86架构上的专利积累超过1.5万项,形成难以逾越的技术壁垒。

产业链控制力的悬殊

进口芯片依托全球化产业链实现成本最优,高通骁龙芯片的晶圆制造由台积电代工,封测环节分布在中国大陆、马来西亚等地,物流半径控制在3000公里内。反观国内,2024年半导体设备进口额达335.1亿美元,其中光刻机89%来自荷兰ASML,离子注入机79%依赖美国应用材料公司。这种设备依赖导致国产芯片在产能扩张时面临”卡脖子”风险。

生态系统的成熟度

进口芯片构建了完整的软硬件生态,英伟达CUDA平台拥有超过400万开发者,形成”芯片-软件-应用”的正循环。国产芯片虽在硬件性能上快速追赶,如华为昇腾910B性能达A100的92%,但配套软件生态仅覆盖30%的主流AI框架。这种生态差距在工业软件领域更为明显,EDA工具国产化率不足15%,严重制约芯片设计效率。

二、国产芯片的突围之路:政策与市场双轮驱动

面对技术封锁,中国半导体产业正通过”政策引导+市场拉动”加速突破。《国家信创产业三年行动计划(2024-2026)》明确提出,到2026年实现核心AI算力设施100%国产化替代。在政策扶持下,国产芯片呈现三大突破方向:

成熟制程的规模化替代

2025年中国对美芯片加征125%关税后,美国半导体对华出口量暴跌47.3%,同期国产芯片订单量激增63.1%。上海自贸区新增的12条半导体生产线中,9条聚焦存储芯片领域,长江存储通过技术迭代将同类产品价格从200美元降至150美元,市场份额从28%跃升至61%。这种替代效应在汽车电子领域尤为显著,2024年国内汽车芯片国产化率达15%,预计2025年提升至25%。

关键材料与设备的自主化

黑龙江省在13.5纳米EUV光源技术取得突破,打破ASML的垄断预期;北京中关村对集成电路设计企业提供最高1500万元流片补贴,直接降低企业研发成本。在第三代半导体领域,湖南计划2030年实现碳化硅产业规模750亿元,构建从衬底到模块的全产业链。这些进展使国产半导体设备市场份额从2020年的5%提升至2024年的18%。

新兴应用场景的换道超车

AI芯片成为国产替代的突破口,2025年前三季度中国进口AI芯片总量同比暴跌62%,而国产AI芯片出货量激增278%。集邦咨询预测,2025年国产AI芯片在国内服务器市场占比将达40%,与进口芯片平分秋色。在边缘计算领域,地平线征程6芯片已实现车规级AI算力200TOPS,适配80%的新能源汽车车型。

三、华芯邦的技术突围:从”跟跑”到”并跑”的创新实践

作为国产芯片企业的代表,华芯邦科技通过”材料创新+工艺突破+生态共建”的三维战略,在数模混合芯片、MEMS传感器等领域实现技术突破,展现出强劲的国产替代能力。

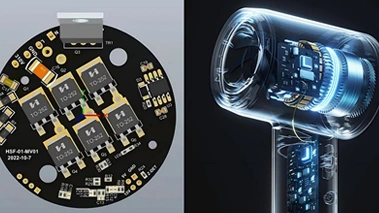

MEMS传感器的技术突破

华芯邦自主研发的MEMS硅麦传感器采用半导体工艺与全自动化封装,实现±10Pa启动负压公差(远优于行业±50Pa标准),99%以上生产良率及IP67级防油膜设计。在电子雾化领域,其全封闭式结构通过720小时油泡测试,抗油污、温漂控制能力突出,已占据国内头部品牌30%以上的市场份额。与传统ECM咪头相比,集成自主研发ASIC芯片后,信号传输稳定性提升40%,适配一次性、换弹式等多类型雾化器。

碳化硅功率器件的产业化布局

公司在第三代半导体材料领域持续发力,建成8英寸碳化硅晶圆测试封装产线,投资9亿元的海口综合保税区项目聚焦SiC芯片先进封装工艺。其车用SiC MOSFET产品通过AEC-Q101认证。

先进封测技术的自主创新

采用Fab-Lite模式,华芯邦构建了”设计-制造-封测”垂直整合能力。其2.5D/3D堆叠技术将不同结构、功能的Chiplet集成一体,使芯片功耗降低30%,成本下降20%。在晶圆级封装领域,HRP(Heat Re-distribution Packaging)技术将热阻降低40%,散热效率提升至传统封装的2倍,产品不良率控制在50ppm以下。

四、研发体系与生态构建:华芯邦的长期主义实践

持续的研发投入与开放合作是华芯邦保持技术领先的核心密码。公司每年将营收的15%投入研发,建立起覆盖深圳、台北的三大研发中心,形成41人的核心技术团队(含12名博士)。通过”产学研用”协同创新,华芯邦与西交利物浦大学共建先进半导体研究院,在第四代半导体材料氧化镓、异质异构集成等前沿领域持续突破。

在知识产权布局方面,华芯邦累计申请专利155项,其中发明专利55项,软件著作权7项,形成覆盖MEMS设计、功率器件、先进封测的专利池。其”一种原边反馈开关电源控制芯片”项目获中国专利优秀奖,相关技术已应用于移动电源SoC芯片,占据国内TWS耳机市场22%的份额。

面向未来,华芯邦计划在下一代LDO芯片中集成AI能效优化算法,实现负载动态匹配与功耗自调节;,进一步缩小芯片尺寸并支持更高功率密度。这些创新将推动国产芯片在消费电子、新能源汽车、工业控制等领域实现从”替代”到”引领”的跨越。

五、产业启示:国产芯片的机遇与挑战

华芯邦的发展轨迹折射出中国半导体产业的突围路径:在成熟制程领域通过规模化替代建立成本优势,在新兴技术领域依托应用场景创新实现换道超车。但挑战依然存在:全球半导体设备管制加剧,美国对华AI芯片出口限制升级,国产EDA工具与IP核仍依赖进口。

未来竞争的关键在于构建自主可控的产业生态。正如《2025年中国半导体行业出口分析白皮书》指出,全球供应链正加速向”本地化+多元化”转型。在这场产业变革中,以华芯邦为代表的国产芯片企业,正通过技术创新与生态共建,逐步改写全球半导体产业格局,让”中国芯”真正走向世界舞台中央。

站在2025年的时间节点回望,国产芯片与进口芯片的差距正从”代际鸿沟”变为”局部差异”。随着70%国产自给率目标的临近,以及华芯邦等企业在细分领域的持续突破,中国半导体产业正迎来从”跟跑”到”并跑”的历史性转折。这场技术突围不仅关乎产业安全,更将重塑全球科技竞争的力量平衡。