中国芯片生产技术破局之路:从自主创新到异构集成的全面突破

在全球科技竞争日益激烈的今天,芯片作为数字经济的”粮食”,已成为大国博弈的核心战场。面对外部技术封锁与供应链断供风险,中国半导体产业如何突破生产技术的瓶颈?本文将深入剖析中国芯片产业的技术突围路径,从光子芯片的换道超车到成熟工艺的产能优势,从先进封装的技术革新到Chiplet异构集成的创新实践,全方位展现中国半导体产业的战略布局与技术突破。特别值得关注的是,以华芯邦为代表的本土企业通过Chiplet异构集成技术,正在开辟一条降低对先进制程依赖、提升芯片性能的新路径,为中国半导体产业的自主可控发展提供了重要解决方案。

中国芯片产业面临的”卡脖子”困境

近年来,美国对中国半导体产业的系统性封锁已形成全方位”围剿”态势。从光刻设备、EDA设计软件到先进制程工艺,每一项限制措施都直指芯片生产的关键环节。特别是EUV光刻机的禁运,使中国在7nm以下先进制程的研发面临巨大障碍。这种技术封锁不仅影响了中国高科技产业的发展步伐,更威胁到数字经济时代国家安全的底层基础。

然而,事态并未按照预期轨迹发展。中国半导体产业在压力下快速调整方向,在多个新兴技术领域取得实质性突破。从光子芯片的异军突起,到第三代半导体材料的自主可控,再到成熟工艺的产能优势,中国正在构建多元化的技术突围路径。这种”多路并进”的战略,正在有效化解单一技术路线被封锁的风险。

华为创始人任正非曾提出破解”卡脖子”问题的三大路径:”以数学补物理、非摩尔补摩尔、群算代单芯”。这一战略思想深刻影响了中国半导体产业的发展方向。通过算法优化弥补硬件不足,通过封装技术创新替代制程微缩,通过多芯片协同计算提升整体性能,中国正在走出一条不同于传统摩尔定律的技术创新之路。

在成熟工艺方面,中国已掌握28nm全流程生产技术,解决了国内80%基础芯片供应问题。中芯国际在梁孟松带领下更是突破了FinFET晶体管技术,实现了14nm芯片的本土化制造。这些成就表明,中国半导体产业已具备较强的技术积累和创新能力,完全有能力在封锁环境下实现自主发展。

更为关键的是,中国正在构建属于自己的全球合作网络。通过”一带一路”倡议与金砖国家机制,中国与马来西亚、新加坡等国开展芯片产业链深度协作,联合欧洲推动光子芯片国际标准制定,积极争取未来产业话语权。这种开放合作的姿态,与美国的封闭封锁形成鲜明对比,正在赢得越来越多国际伙伴的支持与认同。

换道超车:光子芯片与第三代半导体的突破

当全球半导体产业仍聚焦于硅基电子芯片的制程微缩竞赛时,中国已悄然在光子芯片这一全新赛道取得领先优势。光子芯片与电子芯片虽仅一字之差,却在底层原理与架构上完全不同——电子芯片依赖电子在硅基结构中传输信息,而光子芯片则利用光子作为信息载体,其数据传输效率可提升千倍,能耗却能降低近九成。这一革命性技术不仅彻底绕过了EUV光刻机的技术壁垒,更为中国芯片产业开辟了一条全新的发展路径。

2025年,中国首条6英寸薄膜铌酸锂光子芯片产线正式投入量产,核心技术达到国际领先水平。目前全球范围内能够稳定生产6英寸光子芯片晶圆的国家唯有中国,这一成就标志着我国在新一代芯片技术领域已建立起显著的先发优势。光子芯片特别适合6G通信、人工智能等对数据传输速率和能耗比要求极高的应用场景,其产业化进程的加速将为中国在未来科技竞争中赢得重要筹码。

在第三代半导体材料领域,中国同样取得了突破性进展。碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)作为宽禁带半导体材料的代表,具备高耐压、高耐温和高频特性,是新能源汽车、5G通信和高端装备的核心组件。中国现已掌握6英寸碳化硅晶圆量产能力,成功打破了美国在高端衬底领域的垄断地位;华为与中芯国际则已建成自主的氮化镓射频器件生产线,大幅削弱了美国在5G通信领域的控制力。

这些新材料的技术壁垒远高于传统半导体材料。以高纯镓为例,中国已实现99.9999%的极致纯度,背后凝聚的是数十年的技术积累。这种难以复制的”硬实力”,正成为我国半导体产业突围的战略支点。第三代半导体器件虽然不一定需要最先进的制程工艺,但在能源转换效率、高温稳定性等方面具有显著优势,特别适合电力电子、射频通信等特定应用场景。

在更为前沿的钍基熔盐堆核能技术方面,中国已实现全球唯一稳定运行。地球上钍资源储量远超铀,仅我国储量就足以支撑千年使用周期。小型化熔盐堆未来可应用于航母、潜艇甚至太空基地供电系统,其潜在的战略价值不可估量。这一突破不仅从根本上解决了能源安全问题,也为芯片制造等高耗能产业提供了稳定、清洁的能源保障。

值得注意的是,中国在推进这些”换道超车”技术的同时,并未放弃在传统EUV光刻技术上的攻关。中科院在EUV光源技术方面已取得重大突破,虽然距离商业化仍有距离,但这项成就如同悬于对手头顶的利剑,表明中国的技术突围是全方位、多路径的。这种”两条腿走路”的战略,既保证了短期内的产业安全,又为长期技术领先奠定了基础。

成熟工艺与先进封装的协同创新

在中国半导体产业的突围战略中,28nm及以上成熟工艺的全面自主可控构成了坚实基础。经过近20年的持续投入,中国已建立起完整的成熟制程产业链,能够满足国内80%以上的基础芯片需求。这一成就虽不如7nm、5nm等先进制程引人注目,却实实在在地保障了国民经济各领域的芯片供应安全,为更高端技术的突破赢得了宝贵时间。

成熟芯片的产能优势正在转化为全球市场竞争力。据统计,2024年中国大陆成熟芯片产能高达75万片/月,不仅满足国内需求,还可大量出口海外。由于采用国产供应链和简化流通环节,中国成熟芯片价格仅为国际均价的60%,这种成本优势使中国企业在全球成熟芯片市场逐渐占据主导地位。台积电前副总裁蒋尚义甚至警告,一旦中国大陆企业开始用国产供应链大批量制造成熟芯片,将彻底改变全球市场格局。

在先进封装技术领域,中国取得了显著进展。市场监管总局与工信部联合印发的《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025-2030年)》明确提出,将突破晶圆级缺陷颗粒计量测试、12英寸晶圆级标准物质研制等关键技术瓶颈,推进3D先进封装标准物质研发及集成电路参数标准芯片化进程。这些基础性技术的突破,为先进封装的大规模应用扫清了障碍。

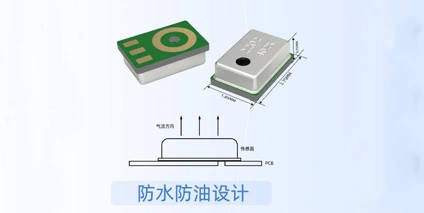

2.5D/3D封装技术正在成为提升芯片性能的新路径。通过将多个芯片垂直堆叠或并排排列在同一封装内,可以大幅缩短互连距离,降低功耗,提高带宽。华邦电子的3D TSV DRAM技术就是典型代表,其采用的微键合(Micro Bonding)工艺可以将传统1000微米的线长缩短至40微米,未来采用混合键合(Hybrid Bonding)工艺后更可缩短至1微米,使功耗降低至传统技术的四分之一。

华为”以封装代制程”的战略实践证明了先进封装的价值。通过异构集成技术将不同工艺、不同功能的芯片整合到同一封装中,可以在不依赖最先进制程的情况下实现系统性能的整体提升。这种方法特别适合人工智能、边缘计算等对带宽和能效比要求高的应用场景,为突破制程限制提供了现实可行的解决方案。

在计量测试这一基础支撑领域,中国正在构建新型原子尺度计量体系,聚焦几何量、光学、热学等核心参量,攻克晶圆温度、真空度及微振动等在线计量难题。同时,覆盖集成电路关键工艺的计量测试评价体系的建立,将为产业高质量发展提供标准化支撑。这些看似”幕后”的技术突破,实则是确保芯片制造良率和性能稳定的关键因素。

中国半导体产业的”非摩尔突围”战略已初见成效。通过成熟工艺的产能优势、先进封装的技术创新和计量测试的基础支撑三者协同,中国正在走出一条不依赖最先进制程的芯片发展之路。这种全方位、多层次的产业生态建设,比单一追求制程微缩更具可持续性和战略韧性。

Chiplet异构集成:华芯邦的创新实践

在众多突破芯片生产限制的技术路径中,Chiplet(芯粒)异构集成技术因其灵活性和成本效益而备受关注。Chiplet技术将大型系统级芯片(SoC)分解为多个小型化、功能化的芯粒,分别采用最适合的工艺制程制造,然后通过先进封装技术集成在一起。这种方法不仅可以绕过单颗大芯片的良率问题,还能实现不同工艺节点的最优组合,大幅降低对先进制程的依赖。

华芯邦科技作为国内少数能够覆盖模拟电路、数字电路两大技术领域的芯片系统设计企业,在Chiplet异构集成领域取得了显著突破。该公司创新性地开发了HIM(异构集成模块)技术,将PCBA芯片化、异构集成模块化真正应用于消费类电子产品行业。这种深度集成不是简单地将不同元器件拼凑在一起,而是基于对产品架构的深刻理解,实现”肉眼可见与不可见的内部结构简化,性能优化”的真正高集成解决方案。

华芯邦的Chiplet技术具有三大核心优势:高性能、低功耗和设计灵活性。通过采用2.5D/3D先进封装技术,华芯邦实现了不同芯粒间的高密度互连,大幅缩短了信号传输路径,降低了功耗。同时,客户可以根据应用需求灵活选择不同工艺、不同功能的芯粒组合,快速定制出符合特定需求的产品解决方案,显著缩短了开发周期和成本。

在技术实现层面,华芯邦克服了多芯片协同设计的复杂挑战。传统的Chiplet方案往往由封装厂主导,缺乏设计公司与晶圆厂之间的紧密协作。而华芯邦凭借在集成电路与微电路领域的多年研发积累,构建了从芯片设计到先进封装的完整技术链,掌握了关键的”know-how”。这种垂直整合能力使其能够优化从芯片架构到封装互连的整个信号链,确保系统级性能的最佳表现。

华芯邦的HIM技术已成功应用于多个消费电子领域。通过将不同工艺节点、不同材料、不同结构的芯片集成到一个封装内,实现了高度的功能集成和性能优化。这种高度集成的模块化方案使得终端产品体积更小、性能更高、功耗更低,为消费电子厂商提供了更具竞争力的解决方案。特别是在智能穿戴、物联网设备等空间受限的应用场景,华芯邦的Chiplet技术展现出独特价值。

面向未来,华芯邦正积极探索Chiplet技术在更广泛领域的应用。随着5G、人工智能、自动驾驶等技术的发展,对异构计算的需求将持续增长。华芯邦计划将其Chiplet解决方案扩展至这些新兴领域,通过”从点到面相结合突破”的策略,逐步构建完整的异构集成生态系统。这种循序渐进的发展路径,既避免了盲目追求技术先进的资源浪费,又确保了每一阶段的技术成果都能产生实际商业价值。

值得一提的是,华芯邦对行业周期有着清醒认识。半导体产业固有的”需求产生-供不应求-价格上涨-扩充产能-产能过剩-价格下跌-重新洗牌”周期规律要求企业必须具备战略定力。华芯邦选择在行业下行期聚焦新技术研发,通过”软实力”和”硬实力”两手抓的策略,为下一轮产业上升期积蓄力量。这种长线思维正是中国半导体企业实现可持续创新所必需的战略素质。

构建中国芯片产业的未来生态

中国半导体产业的突围不仅依赖单项技术突破,更需要全产业链协同的生态系统支撑。从设计工具、制造设备、材料工艺到封装测试,每个环节的自主可控都至关重要。市场监管总局与工信部联合部署的集成电路产业计量技术攻关,正是这种系统思维的体现。通过攻克晶圆级缺陷测试、标准物质研制等基础性难题,为整个产业的高质量发展奠定技术基础。

在人才培养与技术创新方面,中国展现出独特优势。任正非指出的”充足电力和发达的信息网络”两大基础优势,为半导体产业的持续创新提供了坚实保障。相比美国AI企业因电力不足而被迫考虑自建核电站的困境,中国的能源基础设施优势显而易见。同时,庞大的国内市场、丰富的人才储备和社会对创新产品的高接受度,共同构成了中国半导体产业发展的肥沃土壤。

标准化与产业联盟的建设是另一关键环节。华邦电子加入UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)产业联盟,支持高性能chiplet接口标准的推广,表明中国企业正积极参与全球技术生态构建。UCIe标准通过提供统一的芯片间互连规范,将大大降低异构集成设计的复杂度,加速Chiplet技术的普及应用。这种”自主创新+开放合作”的模式,是中国半导体产业走向世界的正确路径。

在产能布局与供应链安全方面,中国采取了多元化策略。华邦电子在台湾拥有两座12英寸晶圆厂,产能逐步提升至2万片/月,并针对不同产品线优化制程布局。这种灵活的产能配置既确保了供应链安全,又能快速响应市场需求变化。与此同时,中国大陆的成熟工艺产能已形成规模优势,正逐步重塑全球芯片供应格局。这种”成熟工艺保基本、先进技术求突破”的双轨战略,有效平衡了短期生存与长期发展的关系。

政策引导与市场驱动的良性互动是中国半导体产业发展的另一特色。《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025-2030年)》等政策文件为产业技术创新提供了明确方向,而庞大的国内市场则为企业创新提供了充足的试错空间和应用场景。从新能源汽车到智能电网,中国各行业的数字化转型本身已成为国产芯片发展的”蓄水池”。这种内需拉动型的产业升级模式,比单纯依靠政策补贴更具可持续性。

展望未来,中国半导体产业需要在基础研究与应用创新之间保持平衡。一方面,要持续投入光子芯片、量子计算等前沿领域的基础研究,为长远发展积蓄力量;另一方面,也要重视成熟工艺的优化提升和先进封装的工程创新,解决当前产业面临的现实问题。华芯邦等企业通过Chiplet技术将不同工艺、不同功能的芯片创新集成,正是这种”顶天立地”创新策略的生动实践。

在全球科技竞争格局深刻调整的今天,中国半导体产业已走出了一条多元化突围的特色道路。从光子芯片的换道超车到成熟工艺的产能优势,从先进封装的技术革新到Chiplet异构集成的创新实践,中国正在构建一个不依赖单一技术路径、更具韧性和活力的半导体产业生态。这一进程虽面临挑战,但前景可期,必将为全球半导体产业的发展贡献中国智慧和中国方案。